井上鍍金工業株式会社さまの導入事例 [Case 386]

見える化がもたらした省エネ成功のポイント

消費電力の高い機器を止め、ピークを抑制

同社では、めっき加工にかかる使用電力の大半は電気ヒーターによる加熱だと思っていた。ところが、加工中に稼働しているチラー(冷却水循環装置)とほかの機器の稼働が重なり電力ピークが訪れていた。そこで、使用していない場所の空調や照明、機器の電源を落とし、効果が上がらないときはもっとも消費電力の高いチラーを止めた。それでも使用電力が抑えられないときには、めっき加工時の電圧を下げ、デマンド値を優先してピークの抑制に取り組んだ。

・警報の鳴る時間帯に応じて対応機器を変更

・最も消費電力の高いチラーを止める

・めっき加工時の電圧を下げ、ピークを回避

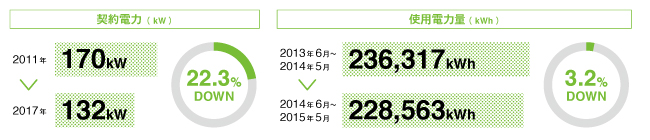

■ 導入効果

「見える化」により、電力ピークの原因が判明

「めっき加工は析出時に多くの電力を消費します。そのほか、部品に加工を施すには、様々な処理液を温める必要があります。当社の場合、電気ヒーターによる加熱が大半を占めるため、その過程で最も多くの電気を使うと思っていました」。そう話すのは、代表取締役の菅野真佳氏。

しかし、SMARTMETER ERIA(以下、ERIA)を導入すると、その認識は誤りであることがわかった。機器の稼働状況による数値変化を見ると、電力ピークは加工中に生じた熱によって温められためっき液を冷却する過程にあった。

最も消費電力の高い機器を積極的に止める

めっき液の冷却には、電力を20kW以上消費するチラー(冷却水循環装置)が使われ、他機器の稼働と重なるとERIAが警報を発する。0分から15分までは通常どおり稼働させ、15分以降に警報が鳴ると、まず事務所など生産に影響のない箇所の空調を止め、使っていない場所の照明や機器の電源を落とす。それでも鳴り止まない場合は、チラーを止めるという流れだ。また、現場の空調は1台から複数のホースを通じてスポット的に冷風を行き渡らせる仕組み。気温が高い時期にそれを止めては、労働環境の悪化を招き、職場全体の意欲にも関わるため止めることはない。

生産効率を多少落してでも、デマンド値を優先

チラーを止め、それでも警報が鳴り止まない場合は、仕上がりに多少時間がかかっても、めっき加工時の電圧を下げる。

「どちらが得か明確な答えはありませんが、夏季の間、その状況になるのは何日かに1 度あるかどうか。その後1 年間の電気料金が上がると考えれば、やる価値はあります。また、そうすることで、おのずと従業員の意識も高くなります」と菅野氏。

生産はその後巻き返しが可能だが、一度上がったデマンド値は1 年間戻らないのだ。

Comment コメント

電気の「見える化」は、デマンド管理で電気料金を低減するという目的以外に、従業員のモラル向上のための教育にもなりました。省エネ意識が高まり、これまでつけっぱなしになっていた通路も消灯するようになりました。意識向上の手段としても大いに役立っています。

企業概要

| 事業内容 | 電気めっき加工業 |

| 従業員数 | 10名 |

| 所在地 | 大阪府大阪市東成区 |

この記事のPDFをダウンロードする。

(フォーム送信後に資料をダウンロードいただけます。)

ダウンロード

パワフルネットワークでお客さまの省エネ・省コスト化を強力バックアップ!

こちらのお客さまは大阪第一~第五営業所が担当しています。

〒530-0047大阪府大阪市北区西天満4-14-3リゾートトラスト御堂筋ビル 7階